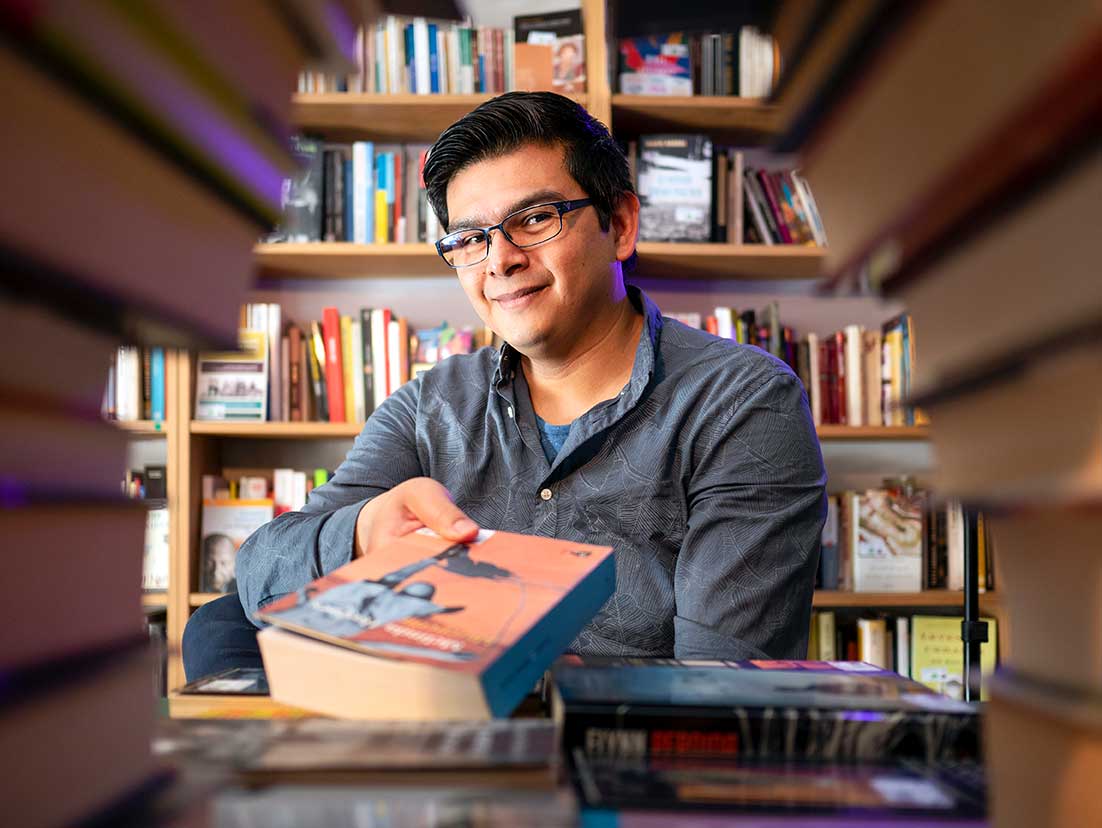

Han pasado dos años desde la primera vez que vi “el Tornaviaje” de Diana Sedano[1] . Respeto el artículo (el) que precede al título original (Tornaviaje), porque así es como lo llama ella con cariño, y al cariño hay que sumarse. Hago esta anotación sobre el tiempo que pasó desde la primera vez que la vi hasta los días que dediqué a escribir esto porque me parece importante defender la noción de la crítica como una reflexión que se cocina a fuego lento, como también la comprende Judith Butler a través de su interpretación del concepto de crítica de Foucault, para ella, la crítica es “una práctica que requiere cierta cantidad de paciencia, al igual que la lectura, de acuerdo con Nietzsche, requiere que actuemos un poco más como vacas que como humanos, aprendiendo el lento arte de rumiar.”[2]

Con este monólogo he actuado entonces como una vaca, y tras tanto masticar mis pensamientos he procurado articular una interpretación que no busca reiterar las cuestiones evidentes: que Diana es muy virtuosa, que los problemas familiares siguen siendo un material fecundo para la construcción dramática, que la escena del enmascaramiento literal (cuando Diana se disfraza de su padre) crea una imagen potente y que la resolución artística de su conflicto existencial, detonado por la relación con su padre, es conmovedora. Me parece que para pensar esta obra, más allá del veredicto consensuado, hace falta profundizar en las razones que hacen posible esta recepción. La decisión dramática y discursiva de la pieza arroja la primera pista sobre el efecto sensible que produce en su totalidad, pues, funciona a partir de un mecanismo de enunciación que, de acuerdo con Óscar Cornago, se reconoce a partir de cierto tipo de actuación en primera persona, que remite a una verdad interior sobre la que se construye una identidad.

(El) Tornaviaje despliega un diseño identitario en el que confluyen el personaje artístico público de Sedano (una actriz reconocida en el medio teatral mexicano), el personaje que interpreta en el ámbito familiar (es la hija de alguien) —que hasta la escenificación de esta obra permanecía lejos de la esfera pública— y un personaje inacabado (a pesar de todo no sabe quién es) que busca definirse a través de las ficciones a partir de las cuales se han construido las narrativas sobre la identidad colectiva y la identidad personal; hablo de la ficción genealógica (es así porque su padre era así) y la ficción sobre el origen (es así porque es de cierto lugar), que lleva al personaje a decidir emprender un viaje con la ilusión de que al entrar en contacto con “sus raíces”, descubrirá algo de sí misma, con suerte algo que logre completar su narrativa y tranquilizar su sensación de incertidumbre; podríamos pensar que lo que busca este personaje es consuelo y que a su parecer este se logrará mediante el contacto con el mundo del padre y sobre todo con la compartición de esa experiencia. Siguiendo este orden de ideas, y a la luz de la teoría de Cornago, esta creación podría pensarse como un dispositivo confesional.[3]

¿Qué es lo que confiesa el personaje de Diana ? Para profundizar la interpretación, sugiero superar la anécdota de la obra, parece confesar algo sobre el padre de Diana,[4] pero quizá esté desvelando algo más significativo y vergonzoso para ella misma. Pienso esto porque la revelación de ese secreto no conseguiría conmover a una masa de espectadoras forjados en una cultura paterna definida por el abandono y el maltrato[5], y porque lo que dice sobre él tampoco se constituye plenamente como una confesión según la definición de Sergio Blanco: “[…] la revelación pública de algo ominoso, vergonzoso, humillante, siniestro, prohibido, ilegal, clandestino o indebido que antes de estar expuesto estaba oculto y velado […]”.[6]

Es posible adscribir (el) Tornaviaje en la categoría de la autoficción, un género literario (y escénico) que se define por la asociación de elementos autobiográficos y ficcionales.[7] Esto deja fuera los cuestionamientos sobre lo “verdadero” y lo “falso” que pudieran estar en la obra, pues al ser dos conceptos al mismo tiempo, la frontera entre realidad y ficción se evapora, y en su lugar abre paso a la reflexión sobre la confesión escénica, retomo nuevamente a Blanco: “[…] la autoficción favorece que lo indecible pueda ser decible y permite que aquello que estaba relegado al silencio pueda encontrar un espacio de dicción [….] el acto de confesar -y sobre todo el acto de confesarse- implica un desahogo, un profundo alivio.”[8]

Acaso, la confesión de Diana al escenificar el viaje que realiza sobre sí misma, simultáneamente durante el viaje que realiza hacia el exterior, sea demasiado sencilla: quizás (re)presenta esto para sentirse menos sola, para soportar el vértigo que supone la vida, para saberse acompañada en esa incesante búsqueda de la certeza de que su padre la ama, aún cuando no haya querido incluirla en su vida pasada. Pienso que la confesión radica en esto y no en lo otro, porque en atención a nuestra cultura judeocristiana que recomienda el amor al prójimo pero no el amor a una misma, decir que queremos y necesitamos ser queridas puede ser vergonzoso.[9] Pregunten a cualquiera las razones de alguna elección (profesional, laboral, académica o personal) y probablemente lo último que escucharán sea la necesidad de ser y de sentirse queridas. Esta misma cultura vincula la confesión con la culpa, acaso el personaje de Diana sienta culpa por pedir que la quieran como no la han querido, pues el aplauso que consigue con su personaje actriz, el abrazo que recibe su personaje hija, el descubrimiento que ocasionó su personaje incompleto han sido maravillosos y gratificantes, pero no han sido suficientes. Acaso la representación del dolor que produce esa necesidad y la intuición de que jamás llegará a satisfacerla del todo, y la culpa que produce esa confusión sean las razones por las cuales (el) Tornaviaje ha sido recibida con los brazos abiertos por el público, que aplaude porque esa es su manera de querer a una actriz que consigue sincerarse aún cuando no enuncia su confesión, pues, finalmente las espectadoras no necesitan escucharla, porque frente a ellas se encuentra un personaje frágil al que hay que cuidar dignamente. La vulnerabilidad es admirable, cuando acontece en el teatro, conmovedora.

todas somos hijas de alguien

y

todas queremos que nos quieran.

Por supuesto que todo esto es simplemente una hipótesis, el desarrollo de una interpretación posible sobre una obra.

(escribir esto es la manera que tengo para hacerme querer)

[1] A la fecha he visto Tornaviaje tres veces: la primera (2019) en Xalapa, en el foro Área 51 por invitación de Alejandra Serrano, la segunda en Teatrix (2021) y la tercera (también 2021) en la Ciudad de México en el Sala Xavier Villaurrutia por invitación de Fernanda Árcega.

[2] (Butler, Judith. Trad. Marcelo Expósito. “¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault”. pág.8, en: https://transversal.at/transversal/0806/butler/es (consultado por última vez el 21 de octubre 2021) Por esto es que desconfío de las críticas que se escriben a vuelapluma, pues el pensamiento no avanza al ritmo que marca el sistema.

[3]Cornago, Oscar. Actuar “de verdad”. La confesión como estrategia escénica, en: http://archivoartea.uclm.es/wp-content/uploads/2019/04/Oscar-Cornago-La-confesion-como-estrategia-escenica-1.pdf (consultado por última vez el 22 sw octubre del 2021). Según Cornago, la confesión (propia o ficcional) es la estrategia mediática-escénica predominante, ciertamente he podido localizarla en varias obras en los últimos años, pienso en Cartografías de la memoria, Now Playing, Un acto de comunión, Conferencia sobre la lluvia, Manual para mujeres infames, La Prietty Woman, The Shakespearean Tour, Cachorro de León, Camille Claudet, Manual para mujeres infames, incluso en algunos números de stand up-comedy, como el de Luis Roberto Orozco “Garconne”.

[4] Esta posibilidad me tentó en su momento a sumar esta obra al debate sobre los límites éticos del teatro, si así fuera, provocaría la discusión preguntando si los hijos tenemos derecho a llevar al teatro los secretos de nuestros padres por el simple hecho de que esos secretos nos interpelan, y acaso nos hayan afectado en algún sentido, ¿Qué derecho tenemos sobre los secretos de nuestros padres o sobre cualquier persona? Por ahora guardaré estas preguntas para las discusiones con otras espectadoras.

[5] Pocas son las personas que declaran tener relación con su padre y menos aún aquellas en la que esa relación haya sido amorosa y benéfica. Yo no me cuento entre estas excepciones.

[6] Blanco, Sergio. Autoficción. Una ingeniería del yo. España, Punto de Vista editores: 2018. pág. 75. Para esta crítica quise buscar en el pensamiento de autorxs que sé que a Diana le interesan ¿De qué sirve la crítica si no busca tener un punto en común con las artistas, además de su obra?

[7] Ibídem. pág.21

[8] Ibídem. pág.75

[9] “[…] no escribo porque me quiera a mí mismo, sino porque quiero que me quieran ¿Por qué irrita tanto que alguien busque ser querido? ¿Puede haber acto menos arrogante que necesitar el amor de los demás?” Sergio Blanco, Óp. Cit. pág.109

Fuentes consultadas:

Butler, Judith. Trad. Marcelo Expósito. “¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault”. pág.8, en: https://transversal.at/transversal/0806/butler/es (consultado por última vez el 22 de octubre 2021)

Blanco, Sergio. Autoficción. Una ingeniería del yo. España, Punto de Vista editores: 2018.

Cornago, Oscar. Actuar “de verdad”. La confesión como estrategia escénica, en: www.arte-a.org (consultada por última vez el 22 de octubre de 2021).