Introducción

Tengo un instinto debajo del instinto evidente que me ayuda a resolver problemas con la sabiduría de una vida pasada. Me ocurren cosas y pienso: “esto ya lo viví”, y me acuerdo del torneo en el que, hace 14 o 17 años, sentí exactamente lo mismo. Mi mamá fue la primera en darse cuenta de que el boliche me había preparado para el teatro. Y yo hice este juego: aproveché una temporada de cuatro funciones, de una obra nueva, para hacer evidente que esto yo ya lo había vivido. Luego de que acababa la función de la obra, yo abría mi documento y escribía sobre boliche.

Los días de estreno/Semana 1, función 1

En los días de estreno es cuando más siento que no tiene caso.

Hay algo en lo efímero que me roba un porcentaje del pulso, y en los estrenos siempre lloro. Hasta cuando es un éxito, hasta cuando me voy a cenar con mis amigas. Por la noche, antes de dormir, me hago bolita y lloro. No sé por qué. Quizá por esa famosa condena de que, cuando algo nace, inmediatamente empieza a morir. Es probable que mi cerebro vea los estrenos más como un final que como un comienzo.

Y luego viene esa parte tan difícil de conseguir personas que quieran ir a ver tu obra, que se quieran conectar para ver tu obra. No importa si la temporada de la obra pasada se llenó prácticamente sola: el esfuerzo se hace desde cero cada vez. Yo no sé qué pasaría si no hago el esfuerzo, puede ser que nunca me entere porque siempre lo voy a hacer.

A los 11 años empecé a jugar boliche. El boliche es un deporte que se puede jugar muy en serio y, en mis tiempos, México era el quinto lugar mundial. Mucho mejor que en el futbol. Tenía tres bolas, una maleta para llevar a dos de ellas a los torneos, unos zapatos rosas y toallas azul marino para limpiar mi pelotita de quince libras antes de cada tiro. Es que se llenan de grasa cuando pasan por la pista. La secuencia era: limpiar la bola, ponerle brea, secar la mano en el aire, mirar a ambos lados, y subirme a la pista. Dedo medio, anular, y el pulgar al último. Creo que daba dos respiraciones antes de empezar a dar mis cinco pasos, empezando con el pie izquierdo, contra toda lógica de la suerte.

A los 16 años decidí que no iba a jugar más porque quería saber de qué otra cosa se trataba el mundo. Me retiré un año después, pero hasta la fecha, cuando voy a jugar, es casi seguro que alguien va a llegar a decirme que juego muy bien, que si no quiero entrar a un equipo, a un torneo… y yo digo que todo eso ya lo hice, que muchas gracias.

Si hubiera tomado una decisión distinta a los 16 y siguiera jugando, cada vez que me parara en la pista, los diez pinos iban a estar intactos. Y yo tendría que tomar la bola, limpiarla, ponerle brea, secarme la mano y subirme a la pista con la misma mente en blanco con que lo hice durante esos años de mi vida. Los pinos siempre van a ser diez.

Sigo en Instagram a jugadoras que conocí y me sorprende mucho verlas tirar. Llevan 25 años haciendo eso y no importa cuántos juegos perfectos hayan tirado: la línea empieza en cero y los pinos son diez.

Así yo, cuando abro el archivo de Word y la página está en blanco. ¿Por qué no pueden los personajes de la obra pasada escribir un poco de la nueva? ¿Por qué no hay tres escenas ya escritas cuando empiezo a trabajar? No: hay que agarrar la bola, limpiarla, ponerle brea. Y este tiro es el único que tienes, así que cuida mucho las palabras que le vas a poner.

En las temporadas siento lo mismo que hace quince años sentía en los torneos.

Cada función es una línea diferente. A veces empieza con caída y se levanta. O no se levanta. O hila cinco chuzas y se va tranquilita hasta el final, manteniendo el speare. O te toca un split traicionero en el cierre y sientes que todo se fue a la mierda. O es perfecta.

No importa cuántas funciones des, siempre habrá diez pinos al final de la pista y el puntaje estará en ceros.

Para jugar teatro y para hacer boliche uso la misma parte de la cabeza. Tengo esa obsesión de tantas deportistas y tantas artistas, a las que también les dicen que no se lo tomen tan en serio, que hay un mundo ahí afuera y que la vida se trata de muchas cosas. No, no me voy a volver loca, déjame en paz que quiero seguir jugando.

Saludos a Beth Harmon de Gambito de dama.

Qué bueno que el mundo sea tan grande, pero, si me lo permites, yo ya encontré la parte que me gusta y aquí me voy a quedar.

Cuando acababa el torneo, me acuerdo, yo no me sentía con fuerzas para el siguiente. Me parecía imposible entrenar cuatro, ocho meses, para viajar a la siguiente ciudad y empezar todo de nuevo. Después de un torneo no jugaba durante dos semanas. Hasta que un domingo me levantaba temprano, me iba al Bol Insurgentes con mi playera azul y oro, echaba un Goya y entrenaba con mi equipo. Y nada más pararme en la pista, todo volvía a tener sentido.

Las emociones no están en el mismo orden, pero son las mismas. La desolación es la misma. Nadie podría acompañarme mejor en mis tristezas de estreno, que la Jimena adolescente que acaba de terminar un torneo. Y a ella tampoco le importaban las medallas: el vacío llega, independientemente de si hay medallas o no.

No tiene nada que ver con la función, ni con el equipo, ni con que no haya llegado alguien a quien le aparté celosamente su boleto. Siempre me han gustado las cosas efímeras, las que empiezan en cero y hay que construir con toda la atención del presente. La vida entera es así, pero de todos modos creo que algunas nos ponemos a jugar a ser Sísifo por voluntad. Y está bien, aunque nos pongamos tristes cuando la gravedad vuelva a hacer lo que siempre hace. Ya sabemos que va a pasar. Yo cada vez que estreno sé que en algún momento llegará, que no me voy a poder dormir sin que me pase.

La siguiente vez que estrene una obra, me voy a ir a jugar boliche después.

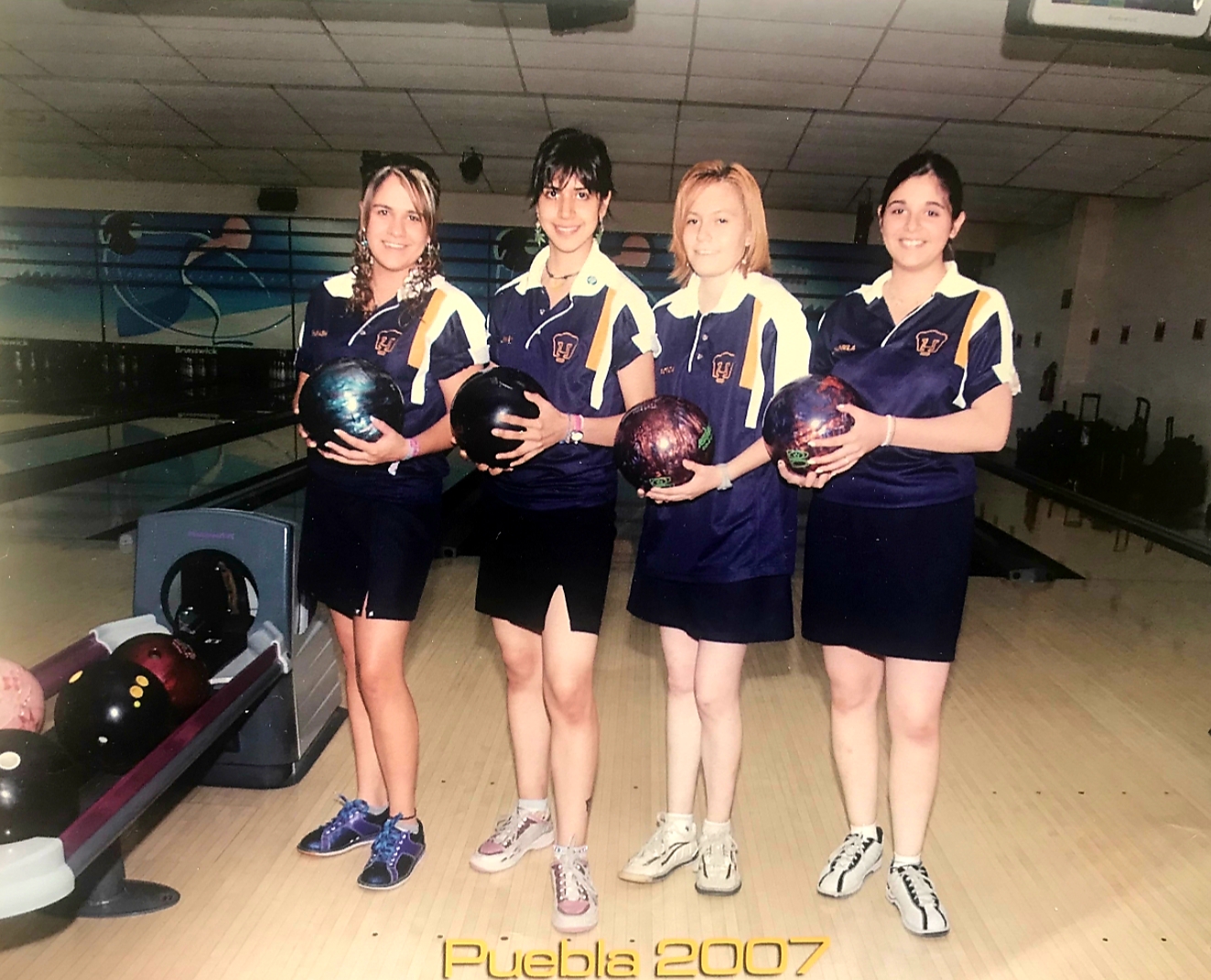

Foto: Cortesía Jimena Eme Vázquez

Segundazo/Semana 2, función 2

En el boliche, cuando juegas en cuartetas, hay una manera estratégica de acomodar el turno de las jugadoras en la pantalla. Suele pasar que la del puntaje más alto cierre y la segunda más alta sea la primera del equipo en tirar. La que tiene el puntaje más bajo va en el segundo turno.

Más que hablar del segundazo como esa mítica función que siempre sale mal, quiero hablar del momento en el que veo la obra y me caga. Maldigo a los dioses que no me borraron el archivo de la computadora a tiempo, antes de que esos pobres incautos ocuparan un pedazo de su cerebro en aprenderse todos esos balbuceos.

Ese día odio la obra, y no la odio porque haya salido mal, la odio porque se me da la gana. A veces coincide y toca en la segunda función, a veces la tercera, la cuarta… le voy variando. Supongo que depende de mi ciclo menstrual, de las estrellas y de lo que desayuné. De la función no creo. Es algo mío, me enojo como cuando jugábamos en cuartetas y a mí me ponían a cerrar. Me cagaba ser la última porque me desesperaba. Los días de cuartetas eran los peores, al menos en el boliche sabía que ese día iba a sufrir. Ahora sólo sé que habrá una función, no sabemos cuándo, en que yo voy a querer arrepentirme de todo.

Luego se me pasa y no se suele repetir.

Arriba de par/Semana 3, función 3

Antes de mi último torneo dejé de jugar medio año. Sabía que ya me iba a retirar, pero no sería con esa desgracia de Tijuana. Yo nunca fui una jugadora particularmente peligrosa, pero nunca podíamos saber, ni yo ni el resto, cuándo iba a estar inspirada y me iba a colgar una medalla. Pero lo de Tijuana estuvo tan mal que me puse a imaginar qué sería de mi vida sin el boliche. Tenía 16 años e imaginé. Y por primera vez desde la Olimpiada Nacional del 2003, me gustó imaginar al boliche fuera. Se había convertido en tiempo perdido. Supongo que algo así se siente dejar de querer a alguien. La cosa es que dejé de jugar seis meses y cuando volví era otra: había crecido todo lo que las pistas no me habían dejado crecer en esos años. Y jugaba concentrada, segura. Las jugadoras más jóvenes me empezaron a tomar de referencia, me acuerdo de eso con mucho cariño porque yo siempre tomé de referencia a jugadoras brillantes, de esas que todavía hoy suben sus chuzas a instagram. Esa última Olimpiada Nacional gané dos medallas de bronce en equipos y quedé en cuarto lugar individual. Pamela me ganó el bronce individual porque se puso a tirar chuzas como loca y yo no pude alcanzarla. Ni siquiera lo intenté, hice mi juego sabiendo que era el último, festejando cada tiro de la regia como si fuera de mi equipo. Nadie entendía por qué no me enojaba. Mi entrenador estaba desesperado tratando de hacerme tirar más chuzas que Pamela. Pero yo no podía jugar mejor, yo estaba jugando muy por encima de mi promedio y no iba a dejar que la ambición me arruinara mi último día de bolichista. Esa Olimpiada tuve un promedio de 200 puntos. Nunca en toda mi carrera, salvo esos cuatro días, mi promedio estuvo en 200. A los 200 se les dice “par”, cuando tú tiras un promedio por arriba de 200 estás “arriba de par”

Hubo personas que me consolaron cuando acabé de jugar, pero yo me sentía entera. Y entonces les dije a todas las personas que pude, que ese había sido mi último torneo. A mis entrenadores, a las jugadoras de mi equipo, a las jugadoras de otros estados. Me acuerdo que Paola me dijo: “Pero tienes 17, todavía te queda una Olimpiada por jugar”. Yo me voy a ir cuando yo quiera, no cuando el boliche me corra, le respondí. Yo diría que con esa frase empezó la Jimena que soy ahora.

Hoy el teatro estuvo arriba de par. Fue un día de esos en los que vi la obra y la actriz dijo de una manera diferente ese diálogo que nunca me convencía, y me convenció. Una de esas funciones en que disfrutas darte cuenta de que las obras tienen otra opción aparte de la que tú imaginaste, y que también funciona. Que las fallas se respiran, que las emociones aparecen y que los chistes caen. Tal vez no fue perfecta. Quizá, si esto fuera boliche, alguien nos hubiera ganado la medalla de bronce. Pero nosotros no pudimos haber jugado mejor.

Oro, plata y bronce/Semana 4, función 4

Tenía muchas medallas cuando me retiré, no sé si las conté pero probablemente alcanzaban las 100. Y las tiré casi todas a la basura. Me quedé con algunas, hice la selección de las más significativas. Hace poco las vi y me acuerdo bastante bien de cuándo las gané y cómo. La mayoría son de parejas o de cuartetas: las de equipo. Y sí, la verdad es que con el paso de los años recuerdo mucho mejor las medallas en equipo que las que ganaba sola.

Me acuerdo de esa plata de cuartetas en el Bolerama Coyoacán, cuando todavía jugaba por Aguascalientes. Éramos sólo dos e hicimos equipo con las de Guanajuato, que también eran sólo dos. Luego nos enteramos de que ellas se desilusionaron mucho cuando supieron que les tocaba hacer equipo con Eli y conmigo. Pero ganamos y todas fuimos felices.

El boliche es un juego muy individualista, pero lo que más recuerdo son los equipos. Ahora me dedico a escribir, cosa que también se suele relacionar con la soledad, pero escribo algo que sólo se puede hacer realidad en equipo. La última vez que se estrenó una obra mía porque un director me pidió obras para leer y yo le mandé las que tenía escritas, fue hace casi tres años. Desde entonces, todos mis estrenos han sido para una voz particular, para una dirección particular. Desde que me siento frente a la computadora ya estoy trabajando en equipo. Creo que ese es de los giros inesperados más bonitos que me ha dado mi carrera. Yo de verdad pensé que me iba a dedicar a mandar correos con pdfs de obras que había tramado sola, y rogar a las diosas porque una del catálogo fuera seleccionada.

Me cuesta mucho trabajo saber cuál es mi equipo teatral favorito. Yo soy de la idea de que siempre se puede decidir qué cosa es tu favorita, pero con los equipos me rindo. Es que cómo decides entre la actriz que se pone contigo a reformular el monólogo para que quede perfecto, línea por línea; o la directora que traduce tu texto al catalán para una escena de la obra; o la que ya te ha leído tanto que hace primeras lecturas perfectas, como si hubiera una partitura; o ese equipo de virtuosos donde parece que todos estamos bailando. ¿Cómo les repartes medallas? Oro para todo el mundo y vámonos a nuestras casas.

Tampoco puedo decir si me gusta más la medalla con las de Guanajuato o la de mi penúltima Olimpiada, cuando las de Jalisco casi nos alcanzan y en la última línea nos volvimos locas y les sacamos 150 puntos para que dejaran de soñar con el oro.

El cierre

En el boliche, como en algunos otros deportes, existe el juego perfecto. Hay que tirar doce chuzas consecutivas y alcanzas un puntaje de 300. Yo tiré un juego perfecto en la última línea del día, durante un torneo amistoso en un boliche de Puebla. Tenía 16 años y me moría de hambre. Ese mismo día mi madre y yo habíamos viajado a Puebla, y sólo habíamos desayunado unas donitas vinvo y un yogur para beber. Llegamos tarde al boliche y no pude comer nada antes de jugar. Yo creo que eran como las tres de la tarde cuando empezamos la última línea. Mi mamá me preguntó varias veces si me pedía algo de comer, pero a mí no me gustaba comer mientras jugaba. Entonces, sin razonarlo realmente, hice lo que podía llevarme más pronto a un restaurante: tirar puras chuzas. Si despachaba mi juego en 12 tiros, se acortaba la espera. Lógico.

Por supuesto que no lo tenía consciente, yo estaba en otra realidad porque necesitaba comer. En la séptima chuza la mamá de una de mis compañeras me dijo: “Lleva siete Jimenita”. Y creo que ahí entendí lo que estaba pasando. Uno de mis entrenadores tuvo como misión distraerme entre tiro y tiro y yo me dejé, mientras la gente empezaba a juntarse alrededor de mi mesa. Ocho. Aplausos. Y Enrique me preguntaba algo de mis aretes y yo le contaba dónde los había comprado… y mi mamá seguramente pedía que eso acabara pronto para irnos a comer. Nueve. Aplausos.

Las últimas tres chuzas se tiran juntas, en el cierre. Para ese entonces ya me temblaba la mano y casi todo el mundo había dejado de jugar para ver si lo lograba. Diez. Aplausos. Es una cosa rara el juego perfecto, en esos cinco años debo haber visto a lo mucho diez. Para el onceavo tiro el temblor de piernas ya era insoportable. Sentía todos los ojos de la gente en mi espalda. Respiré. Una niña del equipo de Puebla se paró unas mesas a la derecha e hizo su tiro. A ella le importaba muy poco mi juego. Y me acuerdo que pensé: “Perfecto, si a ella no le importa, a mí tampoco”. Once. Aplausos.

Me encanta contar esa historia. Pocas veces tengo la oportunidad.

No tengo mayor metáfora que dedicarle un pensamiento a las espectadoras y espectadores. Si llevara las lógicas del boliche al teatro, creo que sería capaz de tirar juegos perfectos a voluntad para verles emocionarse. Y, por el otro lado, también pienso en los que saben que estoy jugando y no les importa, y hasta no les importa a propósito. Pues lo mismo: si a ti no te importa, a mí tampoco me va a importar. Probablemente nunca me verás hacer una obra para agradarte. Ya tengo unos ojos en la espalda y ya me tiemblan las piernas, es ilógico que tú me importes más.

La doceava chuza fue la más fácil. Ya no había nada que perder, era un sólo tiro y me parecía absurdo haber llegado hasta ahí para tirar 299, quién sabe cuándo iba a hilar once chuzas otra vez. Así que: doce. Y aplausos y abrazos por todos lados. Me imprimieron la línea y todavía guardo el papelito con los doce tachecitos. Cuando me acabaron de felicitar, guardé la bola, los zapatos, y me fui con mi mamá a un restaurante que estaba cerca. Ella pidió enmoladas y yo, arrachera. Nos llevaron los platillos. Seguro eran las cuatro y media de la tarde. Empezamos a comer en silencio. Y entonces el estómago hizo su trabajo y todo el cuerpo nos empezó a funcionar un poco mejor. A los cinco minutos mi mamá se detuvo y me dijo: “¿Que hiciste QUÉ?”. Yo creo que tenía más o menos la misma cara que le vi varios años después, en el estreno de la obra de las brujas.

Jimena Eme Vázquez. Dramaturga y estilista, a veces narradora. Le gustan las voces y las acomoda para que hagan llorar a la gente.